宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目是公司交通建筑文旅化设计重要实践,该项目是集客运站+旅游集散+城市服务多元业态功能的综合性建筑。公司建筑设计团队以创新设计、赋能宝兴“交通—文旅—城市”三位一体发展为目标,实现了政策目标与地域需求的精准对接,更在复杂地形开发、文化地标塑造、多元功能集成等领域取得技术突破。同时,团队沉淀了可复用的复合枢纽建设经验,为后续服务四川交通重大项目奠定基础。

交旅融合的枢纽新篇

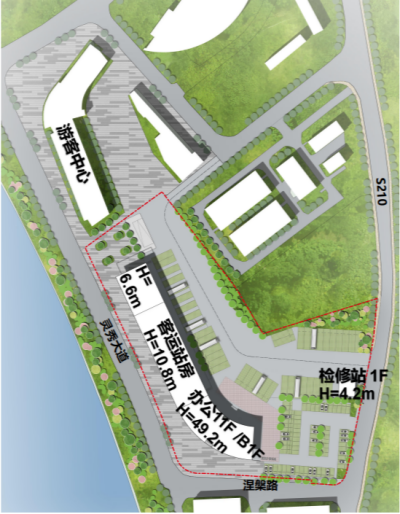

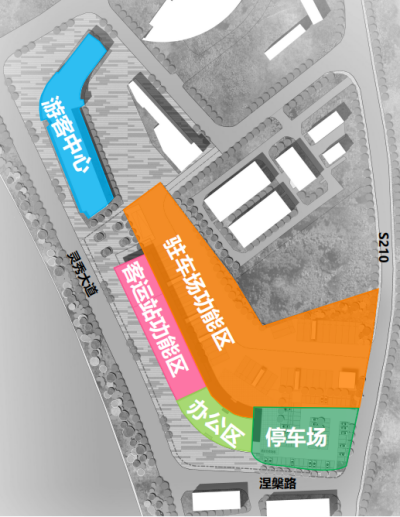

宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目是雅安市“1+7+N”“熊猫之家”旅游集散体系建设工程的重要组成部分。该项目旨在完善宝兴县公共服务功能,在灵关镇打造的一个以二级旅游驿站标准建设的三级客运服务站,兼具适应未来多种业态(办公、物流、酒店)需求的地标建筑。按照三级客运站设计,分为客运站、驻车场、办公区三大功能板块。本项目规划总建筑面积10783.13㎡,建筑高度为49.2m,地上11楼,地下1楼。目前主体工程已验收通过。

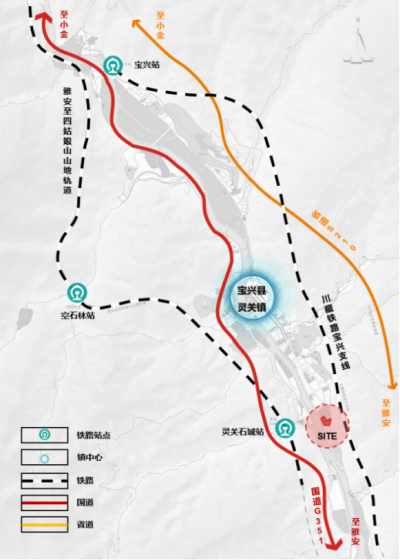

灵关客运中心距成都210公里、雅安80公里、四姑娘山风景区155公里、碧峰峡风景区76公里。项目依托宝兴河景观资源,与由原客运站改建的旅游中心形成联动,共同提供本地旅游集散服务。该中心的建成将有效提升辖区内神木垒、夹金山、东拉山大峡谷、赶羊沟、蜂桶寨等风景名胜区的交通便利性,进一步激活并带动本地及周边旅游产业的联动发展。

宝兴县原有老客运中心规模较小,难以承载经由国道351、省道308、省道431及县道大老路四条出境通道的客流集散需求。新建的灵关客运中心作为旅客抵达宝兴县的第一站,将第一时间向过往游客展示宝兴旅游城市形象。该项目的建设有利于改善全县公路客运运营环境,为经济发展提供坚实的交通支撑。同时,凭借其在宝兴县公路网络中的地理位置,建成后将形成一个完善的运输枢纽,有效连接各镇村,促进人流、物流、信息流的快速流通,缩短城乡距离,对推动区域经济发展,加快建设步伐具有重要意义。

多元设计的建筑华章

四川省雅安市宝兴县是世界三大白色大理石原产地之一,享有“天下第一白”的美誉;公司建筑团队以宝兴“天下第一白”的“白玉原石” 为设计概念;采用汉白玉加工时的“切割”,体块“堆砌”为设计手法;用玻璃幕墙、镂空铝板为表达语言;整个建筑群落设计采用现代风格,力求达到节约资源、隔绝污染、打造宝兴县新地标建筑。

设计融入当地规划建设。项目设计以宝兴县城市规划要求为准则,以完善宝兴县公共服务功能为目标,打造一个具备三级客运服务功能的站点。建筑构思充分考虑了项目所在区域的场所特质,并结合了多种需求。由于周边旅游设施集中布局,毗邻宝兴县灵关石城旅游景区、中国汉白玉博物馆等,设计团队在外形塑造和服务功能设计上精雕细琢,致力于打造新地标建筑,将为民服务的理念落实到每一个设计细节之中。

设计融入当地人文历史。项目设计从宝兴县当地特定的历史文化特点出发,充分考虑并适应宝兴县人文、历史、地理、气候等外部因素,始终遵循以人为本的设计宗旨。宝兴地区有着丰富的文化资源,夹金山红色文化、大熊猫文化、石城文化与自然风光在此交相辉映、深度融合。在建筑设计过程中,对建筑构筑的合理性、空间秩序的排布进行了精心规划,同时统筹考量了建筑外形与周边建筑的适配度,最终打造出这座独具宝兴县文化风格的客运站。

设计融入当地环境生态。项目周边灵关河谷东西两侧均为高山深谷,河谷南北延伸10公里,东西宽度400-900米,其中东岸较西岸宽阔;设计充分保护利用现状防护绿化带,确保建筑理念、形式及风格与自然环境协调统一。绿色建筑专项设计通过强化围护结构热工性能,综合运用自然通风、采光与遮阳系统,提升隔热、保温、隔音效能以降低能耗;同步采用屋顶光伏全覆盖,外墙使用玻璃幕墙及再生铝板等可再生材料实现节能降碳,并增强建筑立面表现力。最终通过多层次设计手法,融合自然、生态、休闲与景观要素于一体。

创新引领的团队蜕变

复合型项目经验突破。公司建筑团队在川西高山河谷地带完成高层级交通综合体建筑设计,成功突破山地地基处理、垂直交通组织等复杂技术瓶颈,为高密度山区开发积累了关键技术经验。该项目作为公司“交通建筑文旅化”理念的重要实践,探索形成 “驿站服务标准+客运功能规范+文化展示空间”三效融合的设计范式,为同类项目提供可复用的参考依据。

设计理念迭代升级。公司建筑团队创新应用绿色建造技术(如防护绿化带整合、自然通风优化),实现“隔绝污染、资源节约”的可持续发展目标,建筑融入当地地域文化,推动交通建筑从功能载体向文化载体转型。

技术能力沉淀提升。公司建筑团队通过本项目深度参与宝兴县城空间重构,积累了“县域功能疏解”类项目的设计经验,助推后续灾后重建与乡村振兴项目的深度合作。