一把新标尺

独创的 #碳效比 指标

科学量化决策优劣

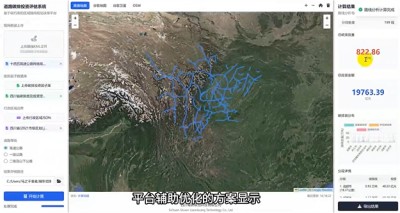

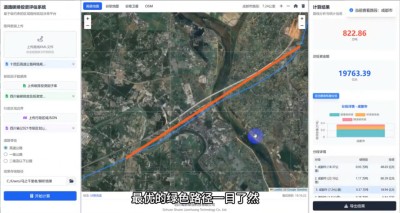

一幅全景图

平台的全周期管控能力和可视化推演功能

一个智慧大脑

平台通过算法实现智能决策

并通过跨域协同打破数据壁垒

……

一起来看

“碳效比”如何重塑交通路网规划的未来?

在“双碳”战略重塑交通发展逻辑的关键阶段,道路交通领域的碳排放管控已从“可选条件”变为“刚性约束”。传统路网规划长期遵循“预测交通量-确定服务水平-规划路线和规模”的单向逻辑,将环境影响评估置于流程末端,形成“先建设后减排”的“打补丁”被动模式,既无法匹配碳排放双控“硬约束”的新要求,也难以衔接区域社会经济发展的动态需求。在产业布局调整、人口流动趋势下,传统规划常出现“交通供给与低碳目标脱节”“短期建设与长期减排失衡”等系统性矛盾。如何在发展中控碳、在控碳中提质,成为公路交通发展的核心命题。基于此,交通设计院公司推出区域路网规划决策平台——用“碳效比”重塑交通路网规划未来。

基于碳约束的区域路网规划决策平台的核心立意在于将“区域交通碳排放总量控制”从规划末端的“评估指标”升级为源头的“强约束条件”。为实现这一目标,我们提出了“碳效比”这一核心评价标尺,本质上是将分散、异构的地理、交通、经济数据,通过“碳效比”这一创新标尺,聚合、加工成一种全新的、可量化、可交易的决策型数据要素,通过构建“需求-效益-碳耗”三元决策模型,深度融合区域GDP增长目标、人口流动趋势、产业布局规划等社会经济数据,在碳排放双控指标约束的有限碳预算内实现“交通支撑能力、经济带动效益、碳排放强度”的协同最优,充分释放了数据要素在交通规划中的乘数效应。

该平台将推动路网规划从“基于交通量的单一约束”迈向“基于碳效比的精准核算”,核心内容在于解决三大共性需求:一是提供“社会经济发展-碳排放”的量化关联依据,破解“GDP增长与碳减排”的目标冲突;二是生成“可落地、可考核”的低碳交通规划方案;三是打通跨部门数据壁垒,实现“交通建设、产业发展、生态保护”的目标协同。平台服务对象涵盖全国各级交通运输部门、发改部门、规划设计院及交通投资企业。核心应用场景具体体现为四大维度:

区域公路网规划编制

以具体行政区划为单元,整合区域GDP增速、产业布局、人口流动等社会经济数据,量化不同规划方案的碳排放总量、经济拉动系数、重点产业物流成本节约率,为区域交通提供“碳效优先”的规划决策依据,可推广应用于全国各省(区、市)的路网规划,适配不同发展阶段的行政区划低碳转型需求。

重大交通项目碳排放审查

根据国家固定资产投资项目碳排放评价相关要求,对年新增碳排放10万吨及以上的公路项目开展全生命周期评估,通过碳效比指标,可以对项目碳排放和社会经济带动效益进行协同评估决策,有效解决“项目环保合规性与经济价值平衡难”的共性问题。

区域交通协同发展

服务成渝地区双城经济圈、长三角一体化等国家战略,针对跨区域路网模拟“碳排总量-要素流通效率”关系,如测算城市群产业供应链因路网优化实现的运输效率提升与碳排放降低双重效益。该模型可复制至全国各类城市群,推动区域交通从“互联互通”向“低碳协同”升级。

低碳交通建设时序

为市县政府提供“碳效目标分解”工具,结合经济结构(如农业县、工业县、生态县)将上级碳预算细化至本级路网,明确“优先升级路段”、“限制扩建区域”等政策边界,助力地方交通碳达峰行动方案的精准落地。

该平台直面“双碳”战略下交通发展的核心矛盾,通过对公共数据要素的深度挖掘与融合应用,实现了规划决策逻辑的根本性重构,其核心优势深度契合数据要素大赛“数据赋能,乘数而上”的主旨,具体体现在以下三个维度:

先进性

重构决策范式,创造“决策型”数据新要素

实现了从“被动评估”到“主动约束”的范式革命,其先进性体现在对规划底层逻辑的重构。

化“数据”为“准则”

首次将“区域碳排放双控目标”这一宏观政策约束,通过模型算法内化为规划方案生成的源头强约束条件。从根本上改变了规划的起点和路径,确保所有方案生而“绿色”。

创造“碳效比”新要素

不止于数据的简单汇集,而是通过算法融合创造了一种全新的、可量化的“决策型数据要素”——碳效比。它将孤立的“交通流量”、“GDP贡献”、“碳排放量”等数据,聚合成一个能直接回答“每投入一单位碳成本,能换取多大经济社会效益”的核心指标。这一创新数据要素,让决策者能够超越“车多不多”的表象,洞察“路修得值不值”的本质,为高质量发展提供了科学标尺。

实效性

打通数据壁垒,实现“可量化”的减排目标

聚焦于公共数据的“通”与“用”,通过打通数据壁垒,将宏观的减排目标落到了实处。

跨域数据融合,激活沉睡资产

成功打通了交通、发改、自然资源、统计等多个部门间长期存在的数据壁垒。通过建立统一的数据基座和标准化的治理流程,将分散在不同“孤岛”的路网规划、国土空间“三区三线”、产业园区布局、人口迁徙热力、宏观经济年鉴等公共数据进行深度融合,真正激活了沉睡的公共数据资产潜能。

目标量化评估,赋能精准治理

基于跨域数据融合,使过去“大而化之”区域碳减排目标,得以首次被精准地量化和分解。能清晰测算出不同路网方案对区域碳预算的占用情况,并反向推演出为达成特定减排目标,让区域碳治理从“喊口号”变为“可计算、可评估、可追溯”的精细化管理。

示范性

构建乘数效应,打造“可复制”的行业典范

该平台的价值远超一个软件或平台,它提供了一套可复制、可推广的“数据要素×交通”的解决方案,具备强大的乘数效应。

模式可复制,具备广泛适用性

构建出“碳约束嵌入机制、多维度协同模型、跨域数据融合方法”。其作为一套具有普适性的方法论体系,既能服务于东部沿海的高密度路网优化,也能适配于西部地区的生态敏感区规划。为全国不同发展阶段、不同资源禀赋的地区,提供了一个低成本、高效率实现交通低碳转型的“中国方案”。

价值可延伸,撬动“×”的乘数效应

赋能“交通×能源”:精准识别路域光伏、储能和换电站的最佳建设点位。

赋能“交通×金融”:为绿色债券发行、低碳项目信贷提供可信的第三方评估依据。

赋能“交通×文旅”:规划兼具通行效率与生态价值的风景廊道和旅游公路。

传统的“拍脑袋”规划时代正在成为过去。“碳效比”这把新标尺,丈量的不仅是道路的宽度与车流,更是一个区域的发展方式与未来潜力。它让规划不再是图纸上的线条,而成为一场精密的碳运算、一次对发展质量的深度考量。

基于碳约束的区域路网规划决策平台将以数据驱动决策,用“碳效比”衡量发展,真正实现了从被动评估到主动规划、从孤立决策到协同治理的转变,为区域交通的绿色低碳发展提供了一种新思维、新范式。循此“碳”路,方能通往更可持续的未来。